Stralsund kauft Rostocker Werk

Festungsanlage soll ins Grüne Band eingebunden werden

Bisher gehörte die von Wassergräben umgebene Festungsanlage nahe der Barther Straße einer fast 30-köpfigen Erbengemeinschaft aus dem In- und Ausland. Nun ist es der Hansestadt Stralsund gelungen, das Areal am Stadtwald samt Schanze sowie weitere Grundstücke zu erwerben. Die insgesamt fünf Hektar große Fläche soll langfristig besser an den Stadtwald angeschlossen werden. So wird der Erholungsraum in diesem Bereich um eine historische Besonderheit ergänzt. Geplant ist, Stadtwald und Grüngürtel rund um die Stadt miteinander zu verbinden.

Als ersten Schritt und auch aus Gründen der Sicherheit hat die Abteilung Forsten des Amtes für stadtwirtschaftliche Dienste das Gelände unter die Lupe genommen. In der Anlage standen viele Eschen, deren Rinde deutlich zeigt: Hier hat der für das Eschensterben verantwortliche Pilz sein Werk getan. Diese wurden gefällt. Auch absturzgefährdete Bäume haben die Forstarbeiter aus den Hängen der Festungsanlage geholt, ebenso weitere kranke Gehölze. Hingegen bleiben andere, sogenannte Habitatbäume, stehen. Sie weisen Höhlen und Horste auf, sind Lebensraum für Vögel, Käfer und Fledermäuse.

Aus dem dichten Brombeerdickicht ist inzwischen eine Pflanzfläche für mehr als 400 Bäume entstanden. Mitten in der jahrhundertealten Anlage sollen künftig neben Küstentannen und Eichen auch 100 Baumriesen wachsen: Küstenmammutbäume, die größten Bäume der Welt.

Informationen zum Rostocker Werk

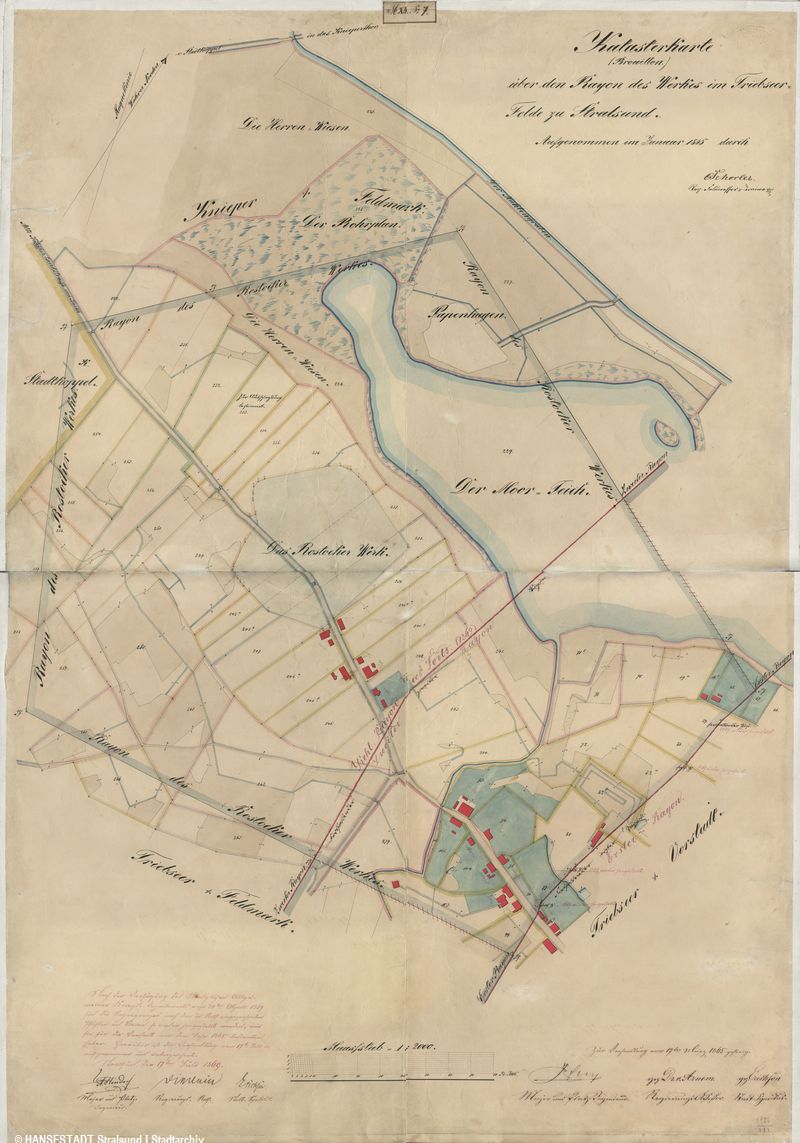

Bei der Festungsanlage „Rostocker Werk“ handelt es sich um ein preußisches Fort, erbaut 1865. Von dort aus sollte die Straße nach Barth und die geplante Kleinbahn geschützt werden, die dort einmal entlang führte. Auf der Denkmalliste der Hansestadt Stralsund wird die Festungsanlage unter Nummer 92 geführt.

Stralsund hatte mehrere solcher Forts, die wie ein Gürtel um die Stadt gebaut wurden, etwa auf der Schwarzen Kuppe am Strelasund, nahe der heutigen Rügenbrücke. Die sogenannte Brückenschanze sollte den Übergang zum Dänholm sichern. Auch am Paschenberg befand sich ein solches Fort, von dem aus die Stadt aus Richtung Süden geschützt werden sollte. Im Deutsch-Französischen Krieg kam 1870 noch die Schwedenschanze hinzu.

Mit diesen, der eigentlichen Festung vorgelagerten, Forts sollten Gegner auf Abstand gehalten und Beschießungen mit der damaligen Artillerie weitestgehend unmöglich gemacht werden.

Stralsund hat, als eine der wenigen norddeutschen Städte, diese Zeugnisse noch bewahren können. Alle diese Forts sind Bau- und Bodendenkmale und unterliegen demzufolge dem Denkmalschutz.

Innerhalb der Forts befanden sich neben Kanonenstellungen kleine geschützte Blockhäuser als Schutz für die Mannschaften. Sie waren mit Brunnen versehen.

Mit dem Ende des Deutsch-Französischen Krieg (1871) verloren die Forts rasch an Bedeutung. Sie wurden ab den 1880er Jahren aufgegeben, zumal Stralsund ab 1873 als Festung aufgelassen wurde.

Das Rostocker Werk war zuletzt ein Ausbildungsort für Jagdhunde, bevor es der Natur überlassen wurde – im Volksmund besser bekannt als Försterberge.